【福祉医療マネジメント研究科】公開パネルディスカッション「介護人材の雇用と人材育成」を開催しました

8月2日(土)午後1時より3時半まで、オンラインで公開パネルディスカッション&大学院説明会が開催されました。当日は台風の接近もあり、全面オンライン開催となりました。

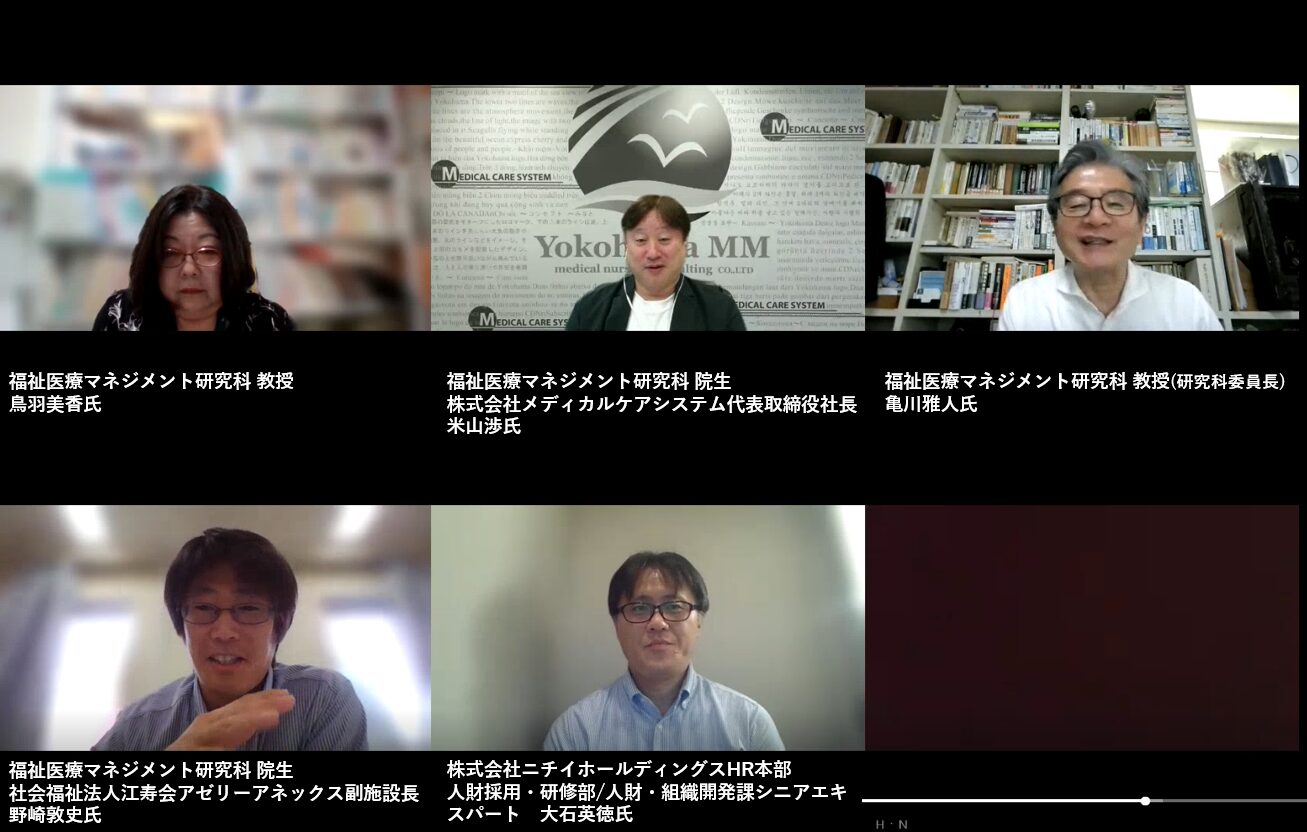

タイトルは「介護人材の雇用と人材育成」で、ファシリテーターに本学福祉医療マネジメント研究科委員長亀川雅人特任教授、パネリストは以下の方たちで実施しました。

- 本研究科アドバイザリーボード、株式会社ニチイホールディングスHR本部人財採用・研修部/人財・組織開発課シニアエキスパート 大石英徳氏

- 本研究科院生、社会福祉法人江寿会アゼリーアネックス副施設長 野崎敦史氏

- 本研究科院生、株式会社メディカルケアシステム代表取締役社長 米山渉氏

- 本研究科教授、鳥羽美香氏

最初にそれぞれのパネリストから、自己紹介も兼ねてスライドで、各自の所属する事業内容の紹介と、介護職の人材育成などの問題提起がありました。

野崎氏からは「介護現場での人材育成の課題」として特に外国人材に焦点を当てて話されました。現場は外国人も働く多様な福祉人材が集まる場として、「多くの人が働くには統一した基準が必要であること」、「環境の違い・価値観の違いを考慮する」など、外国人スタッフとの連携が必須ですが、「目に見えない気づかいの壁」、「指摘されない状態での評価」など課題も多いということです。それらの壁を乗り越えるために言語化と可視化、評価制度、相互理解など、育成キャリアパスの見える化、多様な人材に合わせた個人別のキャリアパスの到達目標設定の必要性を述べられました。

米山氏からは、株式会社メディカルケアシステムの新卒・中途・外国人採用の状況と育成におけるMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、人的資本経営、資格取得支援、ユマニチュード技法などの紹介がありました。米山氏の会社では「ダブルループ学習」という方式をとっていて、目標や行動基準そのものを問い直す、自分たちの「考え方」「価値観」「習慣」に気づく、それを根本から見直すことで行動が変わる学びを目指しています。人的資本経営の視点で、人が育つことが、介護の質をつくる・向上させるという理念の実現に向けて実践しているということを述べられました。

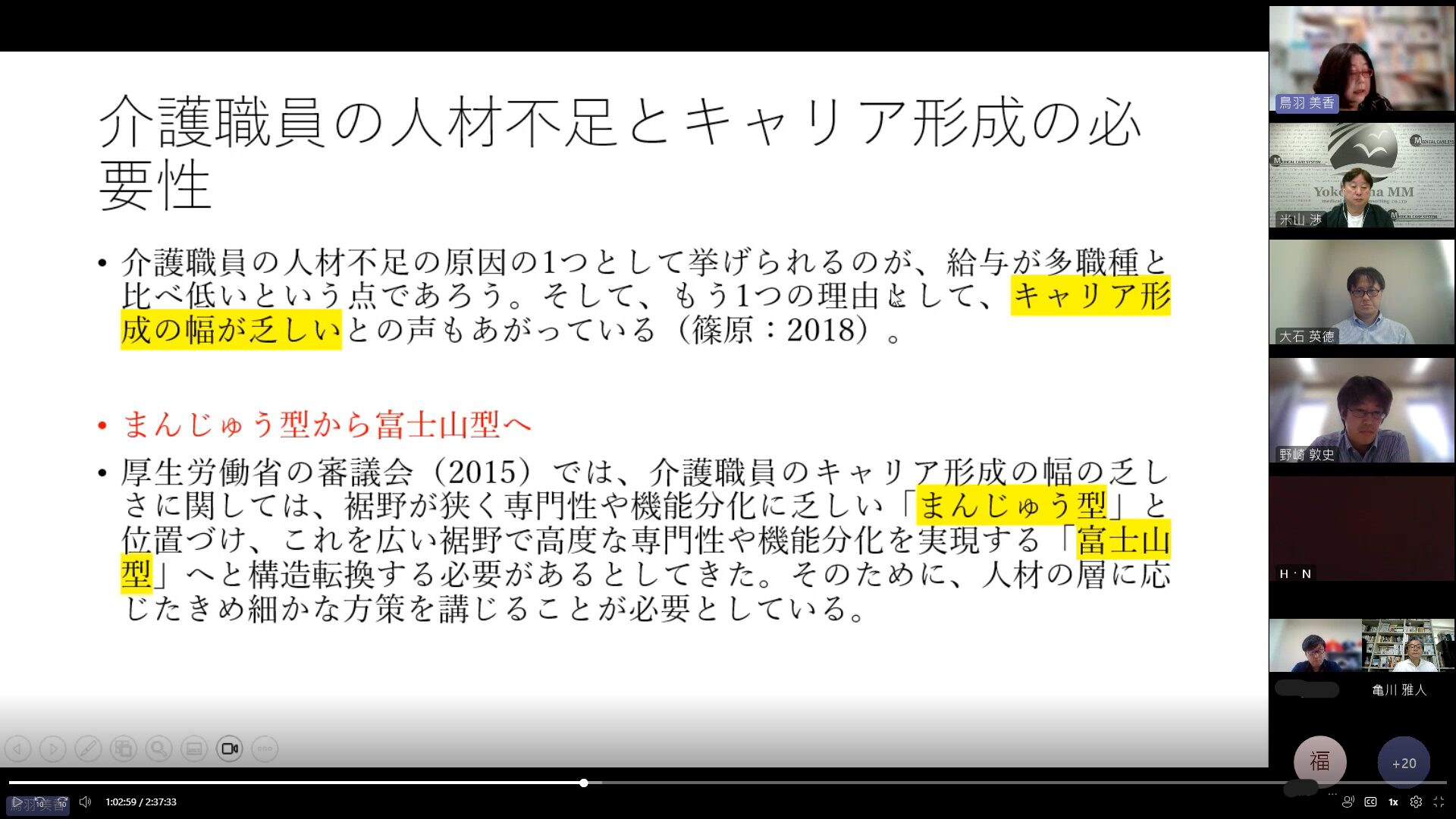

鳥羽氏からは「介護職の人材育成・キャリア形成とモチベーション向上」について主に介護の人材不足とキャリア形成の必要性について論じられました。介護職のキャリアモデルは経緯があったものの現状は山脈型キャリアモデルとなっており、目指すべき目標は一つではなく、部下の育成、マネジメント、認知症などの特定のスキルを極めるなど多様化をすすめる方向にあること、また外国人、シニア、中途採用など多様な人材の活用に結び付ける必要性について述べられました。特に介護職のキャリア・アンカー(キャリアの指向性)を見極め、モチベーションの維持・向上を目指すことで介護サービスの質の向上にもつながると述べられました。

それぞれの発表が終わり、亀川教授を中心にディスカッションを行いました。人口が減少する中、どのように介護の生産性を高めることが可能なのか、介護は全産業の中でも給与が低く、しかもストレスが高い感情労働であるがそれに対してはどのような対策が講じられるか等、現状の介護職をとりまく給与、ストレス、今後の介護業界の生き残り戦略なども含めて議論が深まりました。介護の仕事の魅力、やりがいの向上を組織としてどのように向上させるか、生産性の向上に関してはAI・ロボットなどの活用も勿論であるが、タスク・シフティング、役割分担を意識化させることも重要で、それによって、業務の効率化も図れることなどが議論されました。また、給与や業界の「生き残り戦略」に関しては、施設の大規模化・異業種の連携も経営安定化には必要であり、またケアワーカーではなく、ナレッジワーカーという考え方の導入など、介護職の専門性の向上、認知度の向上、社会への貢献度の発信を推進していく必要性なども議論されました。

今回は実際に経営、マネジメントにかかわる立場の現場の方々をパネリストにお招きし、非常に実務的な示唆に富んだディスカッション内容になったのではないかと思われます。最後にやはり現場の人たちの「学び続けることの重要性」に触れ、今回の講座は終了いたしました。