海外フィールドワーク2015

海外短期フィールドワーク2015年(2014年度)リアルタイム報告07

【海外短期フィールドワーク2015年(2014年度)リアルタイム報告07】

海外フィールドワーク紹介のページはこちら

カナダブリティッシュコロンビア州立トンプソンリバーズ大学で

今年(2015年2月〜3月)も海外短期フィールドワークが行われています!

臨場感をもってお伝えするために画像サイズがやや大きめです。読み込みに多少時間がかかります。ご了承ください。

3月2日

もう第二週目に入りました!今日も元気に授業が始まります。まずはウォームアップ。質問にyesとnoで応えるclosed questionと相手にたくさん答えてもらるためのopen questionを学習。そして、closed questionに対してyesとnoで答えず、答え方を工夫する、というゲームをやりました。

yesかnoを言ってしまったら、相手にネックレスを渡さなければならないというゲームです。

ついついyesかnoと言ってしまいます。

みんな疑心暗鬼になりながら、でも楽しみながら、yesとnoを言わないように頑張ります。

そうすると自然と会話量も多くなってきました。

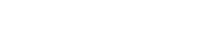

その後は午後の語彙の予習です。福祉コースは、養子制度についての授業。これも深いテーマですね。

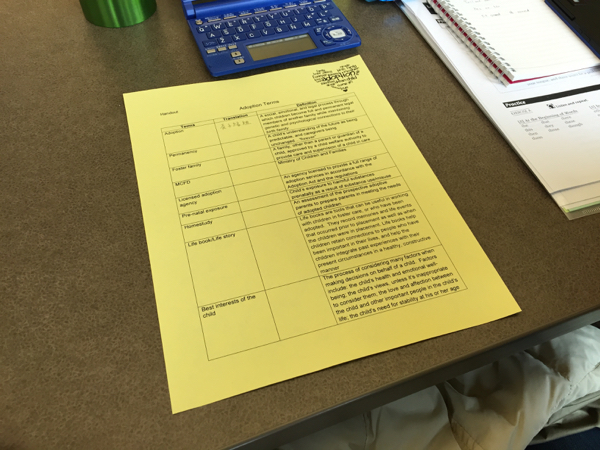

心理コースは心理学と法。陪審制度や目撃者証言の曖昧さについての授業です。

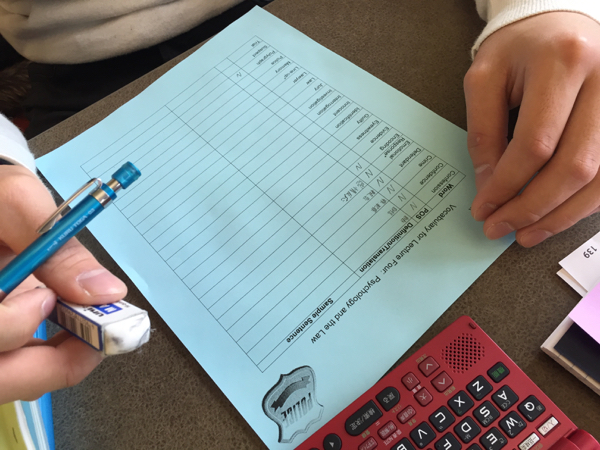

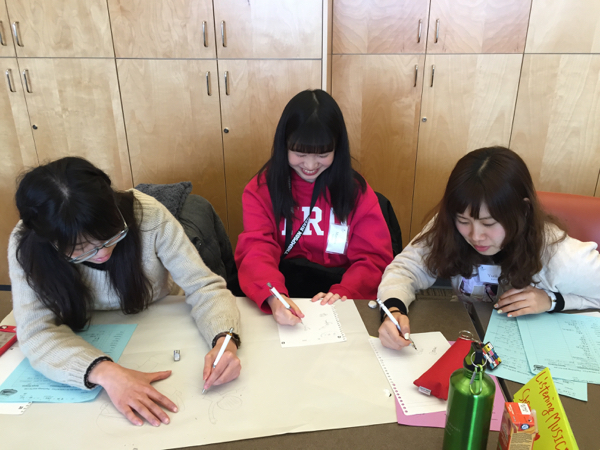

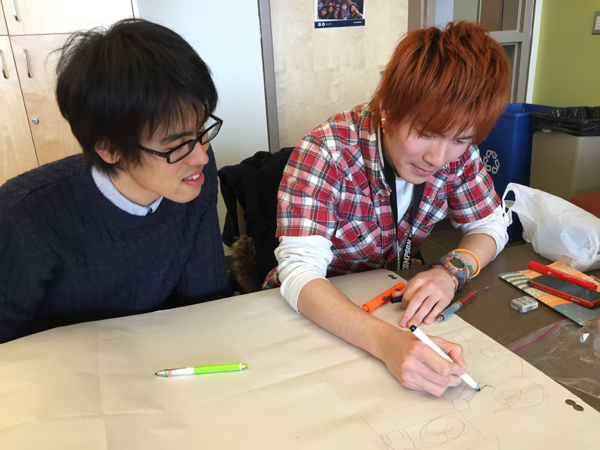

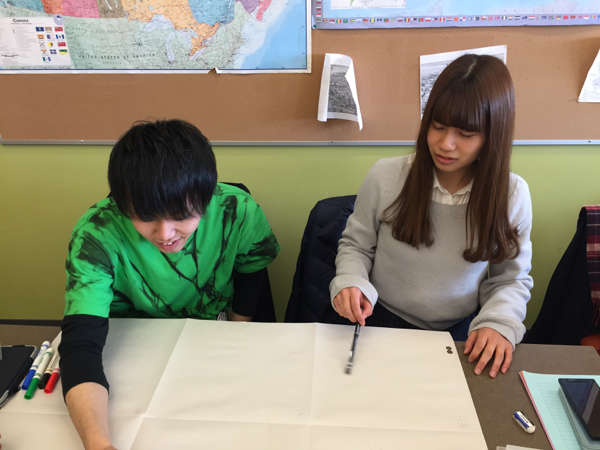

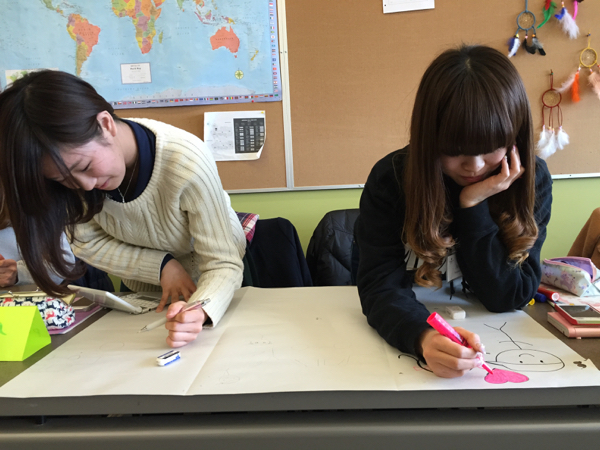

福祉コースは養子縁組に関わる諸状況、心理コースは事件の発生およびその目撃者証言が生ずる状況をそれぞれグループごとに絵に描いて、それを英語で発表する準備をします。

どんな状況を想定してストーリーを作ろうか。。。

スクリプトを考えて、その状況を絵にしていきます。

ディスカッションして状況を決めます。

だいたいストーリーができあがりました。。描き始めます。

目下スクリプト考え中。。

こちらも考え中。

本日から参加している文京学院の人間福祉学科の教員にも相談します。

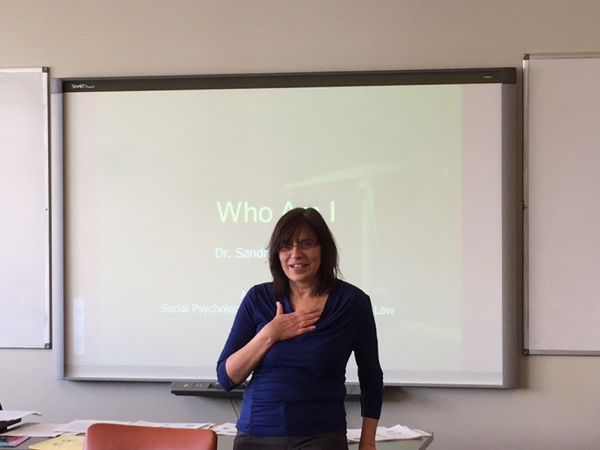

さて、心理コースの午後の授業です。サンドラの法と心理学の授業。まずは自己紹介から。

もう、サンドラもTRUで管理職となり、なかなか授業はできないと嘆いています。この授業だけは特別で、毎年楽しみにしてくれています。

テーマは陪審、裁判官、捜査、目撃者証言における記憶変容、ポリグラフなど、さまざまな要素に及びます。

中でも目撃者証言が、実際には正確性や信頼性に乏しいものであるにもかかわらず、陪審、さらには裁判官でさえもそれを重視しがちであるということを教えてくれました。また、ラインアップ(被疑者を目撃者に見せる場合の手段)について、何が適切で何が適切でないのか、なども、認知心理学の知識を示しながら教えてくれました。エリザベス・ロフタスの記憶研究なども紹介し、記憶の変容可能性について、わかりやすく教えてくれました。

一方、福祉コースでは、ソーシャルワーカーのTanya Pawliuk先生による「BC州の養子縁組」について学習しました。学生は日本との養子縁組、ソーシャルサポートの違いについて活発に質問していました。