研究室紹介

血液研究室

研究テーマ

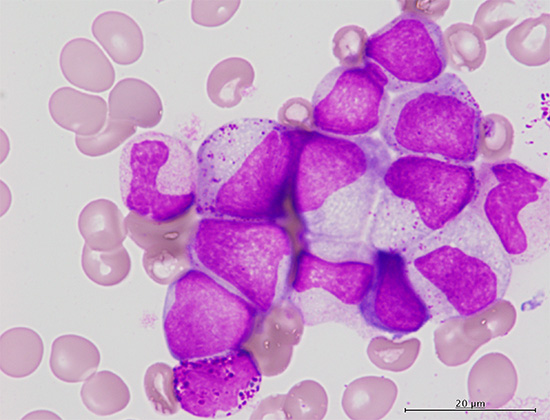

- 血液細胞を用いた研究

- 凝固線溶検査を応用した研究

- 新規生理活性因子の探索研究

血液研究室では臨床へ還元できる研究成果を上げることを目指し、主に血液細胞を用いた研究を行っています。

生体内の様々な謎に興味をもち、抱いた疑問を解決していく力、物事を多角的な面から考える力をつけることを目標としています。

検査管理研究室

研究テーマ

- 顔側面部近赤外光計測装置を用いた種々条件による唾液分泌量と顔側面部血液量との関係の検討

- 臨地実習前後の学生のスキル、知識およびモチベーションの変化に関する検討

- Clostridioides difficile BAI/NAP1/027型の増殖抑制に関する研究(東邦大学医学部との共同研究)

学内での卒業研究は自動分析装置を用いた検討、尿を試料とした研究をテーマとしています。

学外での卒業研究は日本医科大学大学院医学研究科生体統御科学分野および薬理学分野で指導を受けています。

生理研究室

研究テーマ

- 呼吸機能検査

- 循環機能検査

- 睡眠検査

コロナ禍で、持続可能な新たな生理検査法の開発を目指しています。

また、人を対象として現実の検査を行う研究で、倫理的な配慮を踏まえた優しい検査を行う力の獲得を心がけています。

学生同士の対話を重視しています。

目的意識をもって、自ら考え、自分の言葉で表現し、仲間と交流して、本質を追求していく実践力が本研究室の指針です。

病理研究室

研究テーマ

- 変性疾患、腫瘍性疾患、炎症性疾患の病因・病態の検索

- 正常の解剖組織学的構造の再検討

- 組織標本作製のための技術開発

病理研究室は、厚切り (≥ 0.5 mm) 組織標本作製、大割組織標本作製、多重標識 (2重免疫染色、5重免疫蛍光、更に銀染色との重ね合せ)、デジタル顕微鏡標本(バーチャルスライド)の作製と解析などの方法・技法を得意としています。これらを組み合せて用いることで研究を進めています。

微生物研究室

研究テーマ

- 感染症の病原因子の探求

- 感染症の治療戦略

- 遺伝子学・分子生物学解析

- 薬剤耐性菌の薬学的研究

- 感染制御

これらのテーマを基に日々研究に勤しみ、4年次の卒業研究では研究の初歩を、大学院への進学時には知識と技術、何より考察力を養います。

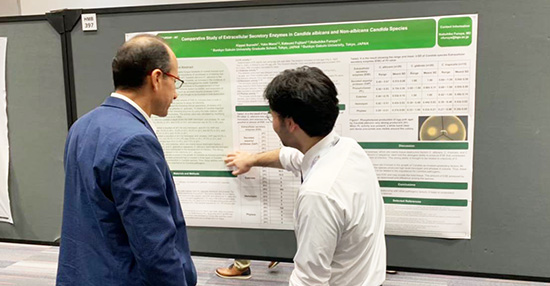

大学院生は日本にとどまらず、海外での発表へも挑戦し活動的な研究室です。

また、英文での論文執筆を最終目標としています。研究室生も多く、家族的な環境で協力しあいながらライバルとしても切磋琢磨しています。

大学院生における海外での学会発表(San Francisco;USA)

免疫研究室

教員: 福田誠 准教授

研究テーマ

- 感染症や発がん機構などの生体反応について

- 感染症における病態解析と抗原検査と抗体検査の検査系の開発と調査・研究

- 各種検出系の開発・研究

研究代表者は、2022年4月に着任し、現在、研究室の立ち上げを行いながら、講義・実習等の教務活動と学生の研究指導などの研究活動を行なっています。

臨床生化学研究室

研究テーマ

- 多発性骨髄腫の病態解明に向けた糖鎖解析

- エクソソームを介した細胞間情報伝達の解明

- 薬剤アレルギー発症メカニズム解明とその検査法の開発

- 敗血症のバイオ―マーカー探索

臨床生化学教室では新たな検査法開発のための病態解明や、侵襲性の低い診断法の開発をテーマとした研究を行っています。

将来、自ら調査研究を実施し、問題を解決する能力を身につけることを目標とし、日々実験に勤しんでいます。学部4年生には国家試験対策も実施し、配属された学生からは好評を得ています。

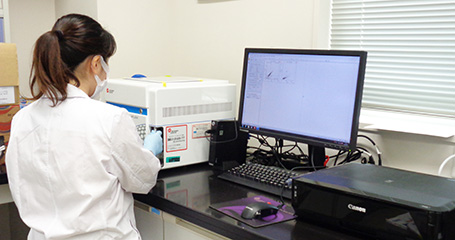

整っている教育・研究環境

本学では、教育用・研究用機器の整備にも力を入れています。

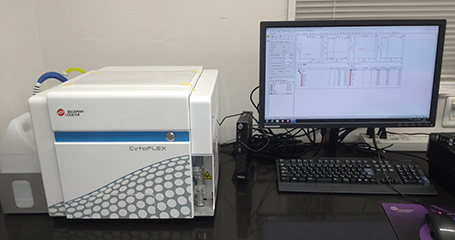

- フローサイトメーター

- 一つ一つの細胞の大きさや内部構造、および細胞表面分子を解析する装置です。

研究にも幅広く利用されていますが、臨床検査では白血病の診断や治療の評価に用いられる重要な装置です。

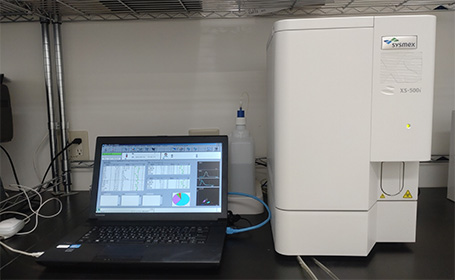

- 自動血球計数装置

- 血液中の各種血球数を測定することを「血算」と呼んでいます。

この血算は自動血球計数装置によって測定されており、ごく少量の血液で多項目を測定できるため、臨床検査の正確性と迅速化に大きく貢献しています。

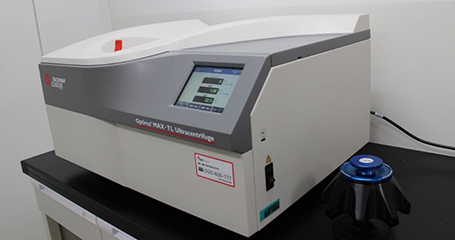

- 超遠心機

- 血液や体液中の10nm程度の非常に小さな粒子を分離します。実際にはLDL, HDLなどの脂質の検査や細胞間の情報伝達を行うエクソソーム分析などに応用しています。

- リアルタイムPCR装置

- 細胞内外に存在する目的の遺伝子量を測定する装置です。コロナウイルス感染拡大で有名になったPCR検査ですが、この装置を用いて行われています。

- マルチプレートリーダー

- 患者さんの負担を軽減するため、微量な試料も高感度に測定できる検査法の開発が進んでいます。この装置では、色の濃さ、蛍光や発光の強さを測定できます。この機器を利用することにより、利用に制約のある放射性同位元素利用しなくても、さまざまな検査が可能になります。

- 超低温ストッカー

- 研究で使用する接着細胞や浮遊細胞を-150℃で保管する機器です。タンパク質の変性を抑制し、長期間の細胞の保管が可能で、実験に利用するさまざまな細胞をストックしています。

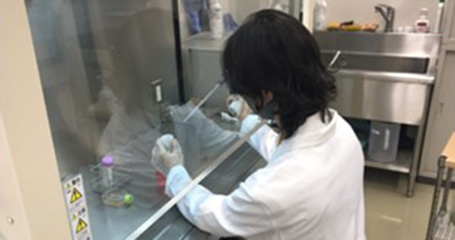

- 細胞培養室

- ヒトなどから得られた細胞を用いての研究では無菌操作が必須であり、作業のためのスペースを無菌にするクリーンベンチや、細胞を育てるためのCO2インキュベータ、倒立顕微鏡などが配置されています。

- 生化学自動分析装置

- 医療機関での日常検査は自動化されています。本学科には医療機関で利用されている小型の生化学自動分析装置が備えられています。生化学自動分析装置は試料・試薬の分注、反応液の攪拌・加温、および吸光度の計測が自動で行われ、10数分後に測定結果を表示します。

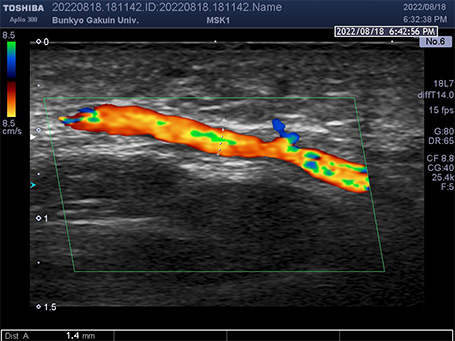

- 超音波検査装置

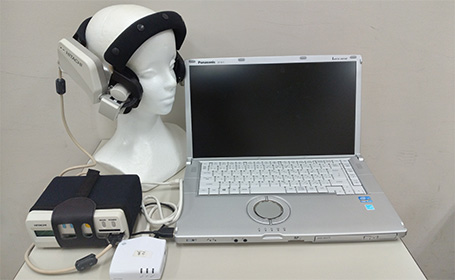

- 超音波装置には体表用12MHzリニアトランスデューサが備えられています。このトランスデューサにより超音波検査でまだ十分に評価されていない体内の領域を、探索していくことができます。また、オシレーション法による呼吸インピーダンス測定装置もあり、被検者が普通に呼吸する間に肺の状態を調べることができます。

- シールド室

- シールド室が設置されています。生体が発する電気信号の多くは非常に微弱であり、身の回りにあるスマートフォンなどが発する電波の影響を受けます。シールド室では、これら影響を排除し微弱な電気信号をキャッチする脳波検査や終夜睡眠ポリグラフ検査をすることができます。

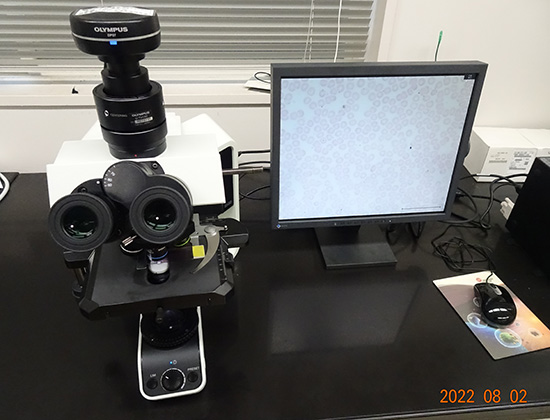

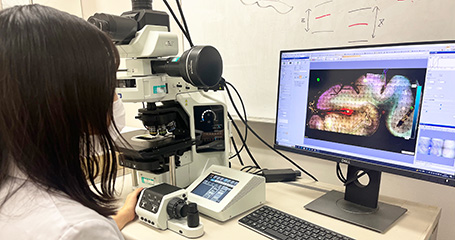

- 顕微鏡

- 血液塗抹標本や組織標本を観察します。細胞の形態的な特徴を観察し鑑別することにより、疾患を系統的に捉えて診断に役立ちます。

100倍の対物レンズ(総合倍率1000倍)もあり、細胞の詳細な観察ができます。モニターで確認し付属のカメラで撮影も可能です。

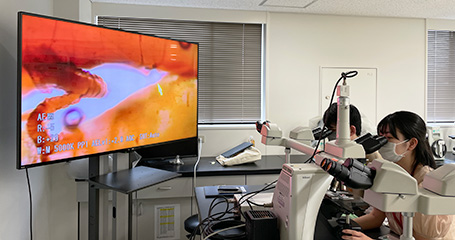

- ティーチング顕微鏡

- 病理学・血液学の学習・研究に最も重要な道具の一つは、顕微鏡です。本学は、国内最高水準の教育用顕微鏡機器を揃えています。

顕微鏡実習室には、5人用のティーチング顕微鏡が設置され、教員が見ている顕微鏡像と全く同じ像を、学生4人が同時に観察できます。さらにこの顕微鏡にはビデオカメラと大型8Kモニターが接続されており、顕微鏡を直接のぞいていない学生にも、顕微鏡像と同様の高画質像が大画面でリアルタイムに共有されます。

- バーチャルスライドスキャナー

- 本学には、顕微鏡標本を3次元的に撮像しデジタル(バーチャルスライド)化する特殊顕微鏡(バーチャルスライドスキャナー)と、その画像を各自のスマホ・タブレット・PCのウェブブラウザで表示するための専用サーバーがあります。バーチャルスライドスキャナーは、明視野顕微鏡像だけでなく、5重蛍光顕微鏡像(写真)を観察・撮像することができます。実習用顕微鏡標本をいつでもどこでもオンライン観察できるよう、バーチャルスライド化を進めています。

- 実習用顕微鏡

- 病院でも使用されている解像度の顕微鏡が、本郷キャンパス・ふじみ野キャンパスそれぞれに、定員分(1学年)あります。全員が同時に顕微鏡を使い充実した実習ができます。